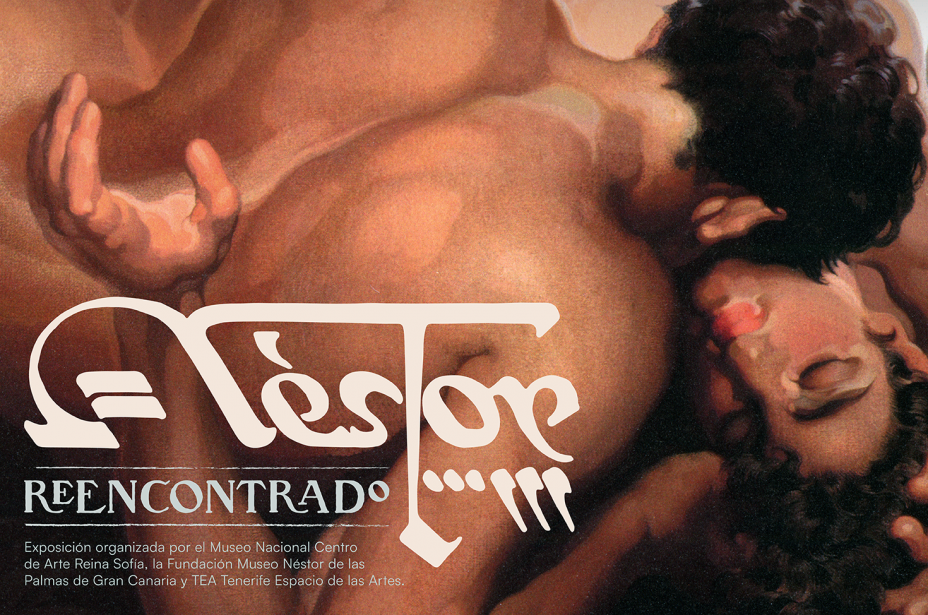

24 oct 2025 > 01 mar 2026

Néstor reencontrado

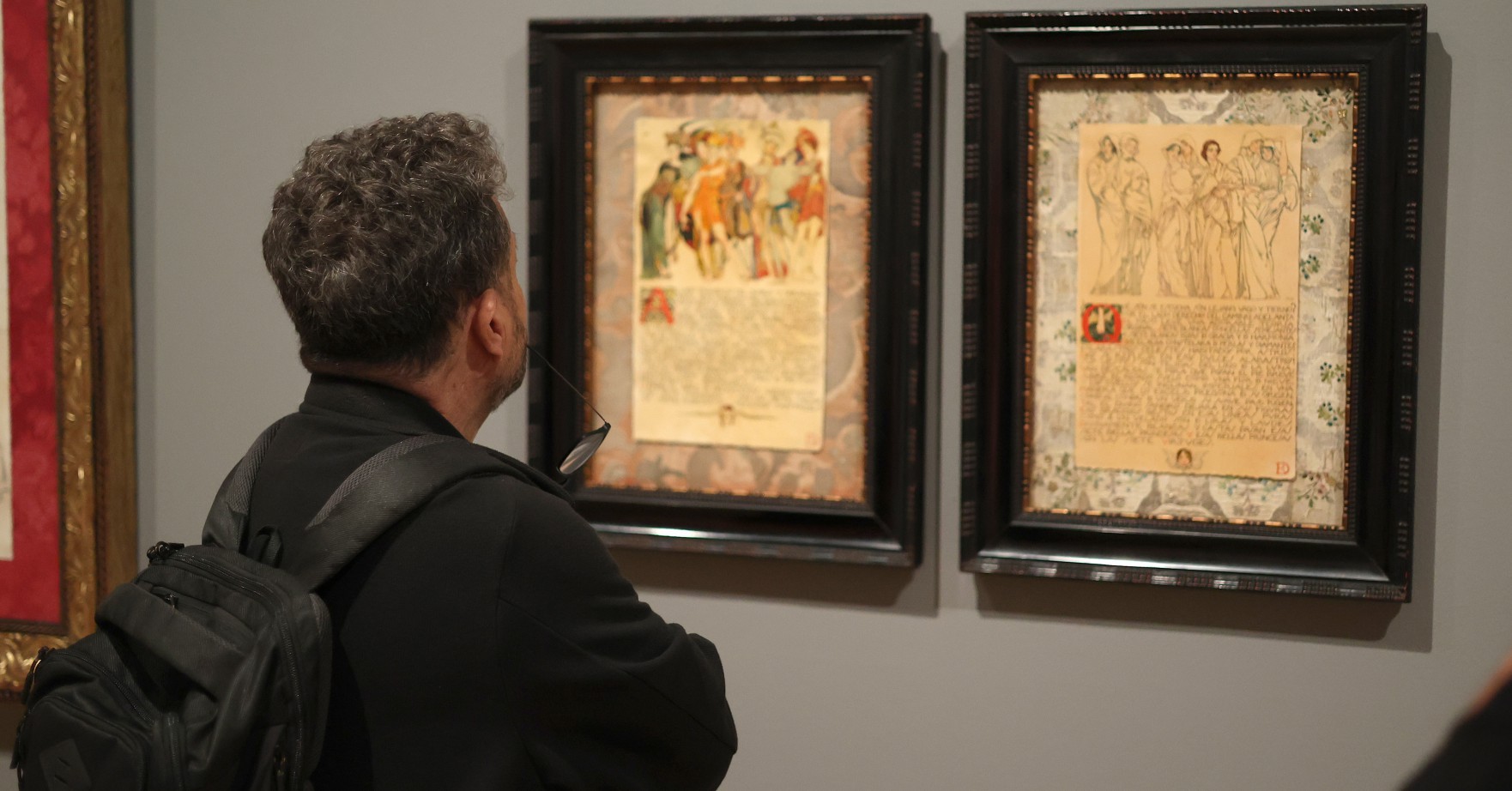

El museo TEA Tenerife Espacio de las Artes expone Néstor reencontrado, una antológica que recupera la figura del artista canario Néstor Martín-Fernández de la Torre, a través de casi 200 obras de diferentes disciplinas: pinturas de estilos diversos, murales, arquitectura y escenografías teatrales. TEA organiza esta muestra en colaboración con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y con el Museo Néstor de las Palmas de Gran Canaria.

Comisariada por el historiador del arte Juan Vicente Aliaga, Néstor reencontrado se podrá visitar hasta el 1 de marzo de 2026.

La exposición Néstor reencontrado tiene como objetivo redescubrir la figura del poliédrico artista canario Néstor Martín-Fernández de la Torre (Las Palmas de Gran Canaria, 1887-1938), una figura que, fuera del ámbito insular, ha caído prácticamente en el olvido, y contribuir al conocimiento de esta trayectoria inusual en el contexto del arte español de principios del siglo XX. El recorrido de la muestra en TEA Tenerife Espacio de las Artes se articula en torno a nueve secciones que reflejan las múltiples facetas del artista, quien desarrolló una fructífera e interesantísima trayectoria en los campos de la pintura, el muralismo, la escenografía, el diseño o la edición.

Fechas: 24/10/2025 > 01/03/2026

Ubicación: Sala A (Planta 2) consulta el mapa

Martes a domingo de 10.00 a 20.00 h

Lunes cerrado, excepto festivo

14

Néstor Martín-Fernández de la Torre

24

34

44

Fechas: 24/10/2025 > 01/03/2026

Ubicación: Sala A (Planta 2) consulta el mapa

De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas

Pintura

24 oct 2025 > 01 mar 2026

Néstor reencontrado

Néstor Martín-Fernández de la Torre

El museo TEA Tenerife Espacio de las Artes expone Néstor reencontrado, una antológica que recupera la figura del artista canario Néstor Martín-Fernández de la Torre, a través de casi 200 obras de diferentes disciplinas: pinturas de estilos diversos, murales, arquitectura y escenografías teatrales. TEA organiza esta muestra en colaboración con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y con el Museo Néstor de las Palmas de Gran Canaria.

Comisariada por el historiador del arte Juan Vicente Aliaga, Néstor reencontrado se podrá visitar hasta el 1 de marzo de 2026.

La exposición Néstor reencontrado tiene como objetivo redescubrir la figura del poliédrico artista canario Néstor Martín-Fernández de la Torre (Las Palmas de Gran Canaria, 1887-1938), una figura que, fuera del ámbito insular, ha caído prácticamente en el olvido, y contribuir al conocimiento de esta trayectoria inusual en el contexto del arte español de principios del siglo XX. El recorrido de la muestra en TEA Tenerife Espacio de las Artes se articula en torno a nueve secciones que reflejan las múltiples facetas del artista, quien desarrolló una fructífera e interesantísima trayectoria en los campos de la pintura, el muralismo, la escenografía, el diseño o la edición.

Los inicios: en busca de una identidad como artista

Educado en el seno de una familia acomodada que frecuentaba tertulias artísticas y musicales, Néstor desarrolló una gran sensibilidad por la creación artística gracias al estímulo de su madre, quien consiguió que el pintor catalán Eliseu Meifrèn i Roig le impartiera clases. El empeño de Meifrèn y de la madre del artista permitieron que en 1901 se trasladase a Madrid y entrase en el estudio de Rafael Hidalgo de Caviedes, donde se inició en la producción de retratos y escenas de calle, además de explorar el imaginario simbolista, como puede apreciarse en su obra Adagio (1903). Durante su etapa madrileña acudió a las tertulias del Café de Levante —frecuentadas por Valle-Inclán, Zuloaga o Romero de Torres— y del Café de Pombo, donde conoció a Ramón Gómez de la Serna.

Su formación continuó en Londres a partir de 1904. Allí se impregnó de la belleza del arte prerrafaelista, del cromatismo de James McNeill Whistler y de los transgresores dibujos de Aubrey Beardsley. Más tarde, viajó también a París, donde se sumergió en el simbolismo. El impacto cultural y estético que supuso entrar en contacto con ambas ciudades es palpable en la obra de Néstor a lo largo del tiempo.

Los años de Barcelona: 1907-1913

En 1907, el joven pintor se estableció en Barcelona atraído por la deslumbrante arquitectura modernista de la capital catalana y sus cenáculos artísticos e intelectuales, como la tertulia a la que acudían Santiago Rusiñol, Ismael Smith o Adrià Gual. Su obra tuvo una buena recepción entre los coleccionistas locales y pronto recibió encargos importantes, como los cuatro plafones realizados para el Salón del Tibidabo, inspirados en dos poemas de Jacint Verdaguer. Durante estos años, su pintura se caracterizó por un uso vibrante del color, con ecos modernistas y por la representación de figuras de temática mitológica, como en Berenice (1909) o Hércules prepara la tumba de Pirene (1908- 1909). De este modo, su trabajo se apartaba del naturalismo y el realismo para abordar un repertorio visual de cuerpos andróginos que escapaba de los cánones binarios de la masculinidad y la feminidad.

Durante esta época, pese a que Barcelona era una ciudad estimulante y atractiva, también fue el escenario de comentarios maliciosos referidos a una de sus obras principales: Epitalamio (o las bodas del príncipe Néstor) (1909), la cual llegó a exponerse en 1910 en Bruselas aun con la desaprobación de ciertos sectores críticos con la ambigüedad sexual de la pintura.

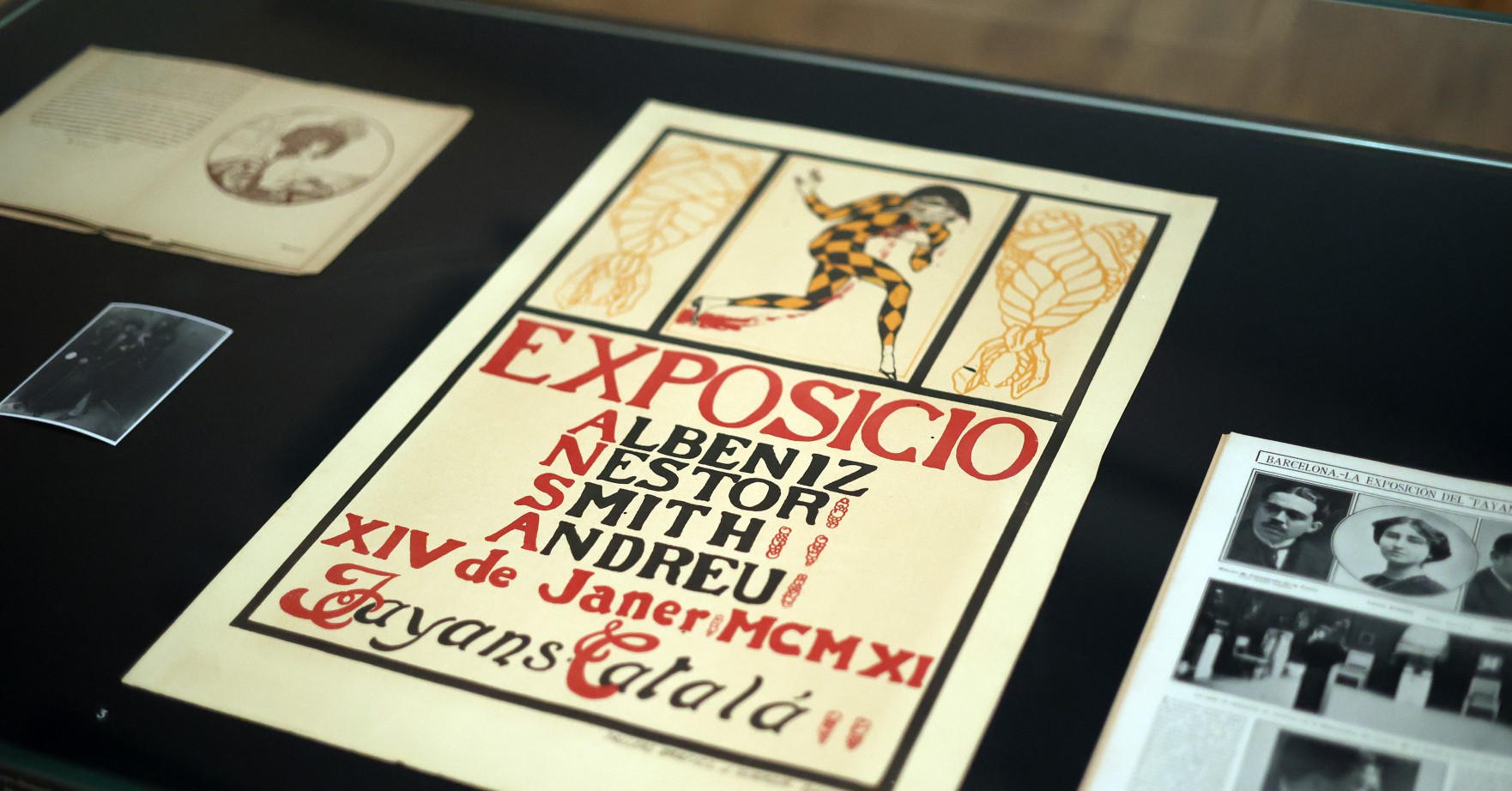

El círculo decadente

Su segundo desencuentro con la crítica tuvo lugar a raíz de la exposición celebrada en Fayans Català en 1911, donde se exhibieron obras de Ismael Smith, Mariano Andreu y Laura Albéniz, además de trabajos del propio Néstor. La muestra, exuberante y esteticista, fue criticada por su decadentismo y preciosismo.

En esos años el artista se encontraba plenamente inmerso en una concepción del arte por el arte y en la creación de una serie de figuras andróginas, como Un caballero inglés (1910) y la composición homoerótica Los vicios (1910-1913), por ejemplo, trabajos que comparten un mismo aire con la obra de Ismael Smith y Mariano Andreu.

Poema de los elementos

Durante gran parte de su trayectoria, Néstor dio forma a un proyecto de carácter casi quimérico iniciado en 1913 y que le acompañó hasta su muerte: la construcción del Palacio del Atlántico, donde pretendía mostrar un programa iconológico de grandes pinturas dedicadas a los cuatro elementos: agua, tierra, aire y fuego: el denominado Poema de los elementos. La singularidad y ambición de este proyecto incompleto (solo tuvo tiempo de concluir las ocho pinturas del Poema del mar o del Atlántico y cinco de las ocho del Poema de la tierra) radican en distintas cuestiones como la creación de una obra de sustrato simbolista y protosurrealista, la incorporación de los principios esotéricos de la masonería y la puesta en valor de un erotismo exuberante con cierto carácter homoerótico.

El estallido de la Primera Guerra Mundial impidió que Néstor se marchase a París, por lo que, a partir de 1914, se instaló en Madrid. Durante este tiempo y gracias a la amistad con Federico García Lorca, frecuentó la Residencia de Estudiantes donde conoció al futuro compositor Gustavo Durán Martínez, su pareja durante una década. El joven Gustavo aparece retratado desnudo junto a Néstor en Mar en reposo, una de las pinturas más bellas del Poema del Atlántico.

Feminidades: entre la españolidad y el cosmopolitismo

Néstor hizo de su vida un acto de fe movido por una concepción de la estética dandi, pero ello no le eximió de enfrentarse a la realidad material de la existencia para conseguir independencia económica. Entre las obras que produjo bajo la demanda del mercado, se encuentran las pinturas, los dibujos y los grabados que representan el arquetipo de la mujer española ataviada con ropas tradicionales de maja o manola. Sin embargo, en estos encargos no se inclinó siempre ante los cánones de representación de una feminidad grácil y sometida a la mirada masculina, sino que sus figuras están marcadas por el simbolismo, el art decó cosmopolita y el folklore español, mostrando en ocasiones a las mujeres con un físico musculado.

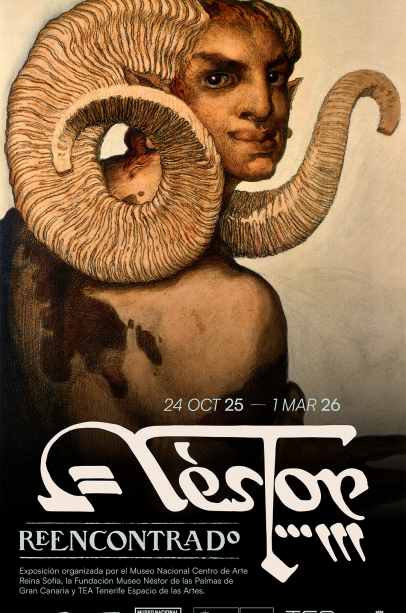

Mitologías sexualizadas: la serie de los sátiros

Como muchos artistas, Néstor supo hallar un modo de contravenir las reglas morales gracias al uso de figuras o símbolos que transgredían las normas sociales de su época. Admirador del arte clásico, la elección del sátiro no es casual. Esta divinidad campestre, con cuernos y patas de macho cabrío y cuerpo de hombre, está asociada con deidades como Dioniso y Pan, que transmiten gran fuerza sexual. Esta energía se percibe en la carnalidad de los labios, la mirada lasciva o en los gestos concupiscentes y fálicos. El artista dio nombre a los sátiros — Taoro, Tafir, Tarajal, Tacoronte, Taburiente— y los vinculó al Valle de Hespérides, lugar mitológico situado en las Islas Canarias, anclando así en el imaginario colectivo sus raíces autóctonas canarias. El uso de los sátiros ocultaba también alusiones masónicas. En uno de ellos, visto de espaldas, se puede ver la mano derecha con el pulgar levantado y alejado del resto de los dedos para formar una escuadra, símbolo de la conciliación entre lo espiritual y lo terrenal.

El talento escenográfico

Tras el éxito de su primera exposición individual en Madrid en 1914, plasmó su creatividad en el campo de la escenografía. En 1915 realizó los decorados y el vestuario de El amor brujo de Manuel de Falla, con los que se distanciaba de los montajes costumbristas de la época. A partir de este momento, se estrechó su vínculo con el ámbito de la escenografía y el vestuario. Así, destaca su colaboración con la bailarina Antonia Mercé, La Argentina, en El fandango de candil (1927), obra con música del mencionado Gustavo Durán Martínez que cosechó un gran éxito en Francia y Alemania. Los decorados revelan una concepción del espacio escénico sumamente vanguardista y atrevida por el uso de la perspectiva en contrapicado y la construcción de volúmenes en diagonal. En julio de 1936, poco antes del golpe de Estado fascista, se llevó a escena La sirena varada (1934), de Alejandro Casona, para la que el artista creó unos decorados alucinantes, surreales.

Néstor polifacético

Néstor edificó su obra con el objetivo de vivir en un mundo rodeado de belleza. La pintura mural fue una de las vías que utilizó para alcanzar este fin: su primer conjunto fueron los plafones de gran formato para el Salón del Tibidabo (1909); más tarde llevó a cabo los murales del Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria (1925-1928), para los cuales concibió unos lienzos en el frontispicio del escenario con una singular estética clásica y barroca. En el salón Saint-Saëns, desplegó en un friso un sinfín de sensuales putti de gestos procaces que provocaron las críticas de los sectores más conservadores de la época. Su último mural, Alegoría del mar y Alegoría de la tierra, lo realizó para el Salón de baile del Casino de Santa Cruz de Tenerife (1932-1936).

Apasionado por todo tipo de actividad creativa, para él las artes se aproximaban y se entremezclaban hasta el punto de que todos los elementos y accesorios eran importantes y servían para crear una atmósfera refinada donde telas, cortinas, objetos, joyas, muebles, obras de arte propias y ajenas desempeñaban un papel primordial.

Durante su estancia en París (1928-1934), entre sus diferentes ocupaciones, destaca el diseño del estampado de telas en el que confluyen motivos de carácter abstracto y figuras de matriz surrealista, así como los dibujos arquitectónicos de sello racionalista que concibió para el pabellón de Portugal de la Exposición Colonial de París de 1931.

En torno a la canariedad: la promoción de la cultura popular

No se puede entender la trayectoria artística de Néstor sin Canarias. El mar y sus numerosas criaturas son elementos claves en su obra. También la flora. En ese sentido, a partir de 1934, llevó a cabo un sinfín de actividades englobadas bajo el concepto de “tipismo” con las que puso en valor la cultura popular canaria (música, danza, arquitectura, artesanía, indumentaria, deporte, fiestas) y los paisajes isleños para fomentar la llegada del turismo, entendido como fuente de riqueza. En cualquier caso, su canariedad no supuso la obediencia a una identidad cerrada, sino el aprecio por lo propio y lo local potenciado con lo aprendido en otras geografías culturales.

Juan Vicente Aliaga. Comisario de la exposición